東北大学病院腫瘍内科で助教をしている谷口桜先生。日中は外来、病棟管理、研究と仕事にまい進しつつ、夕方にはご自身で1歳のお子さまを保育園までお迎えに行っていらっしゃいます。

腫瘍内科医として、お子さまを持つ親として、順風満帆な毎日を送る谷口先生のワークライフバランスを紹介します。

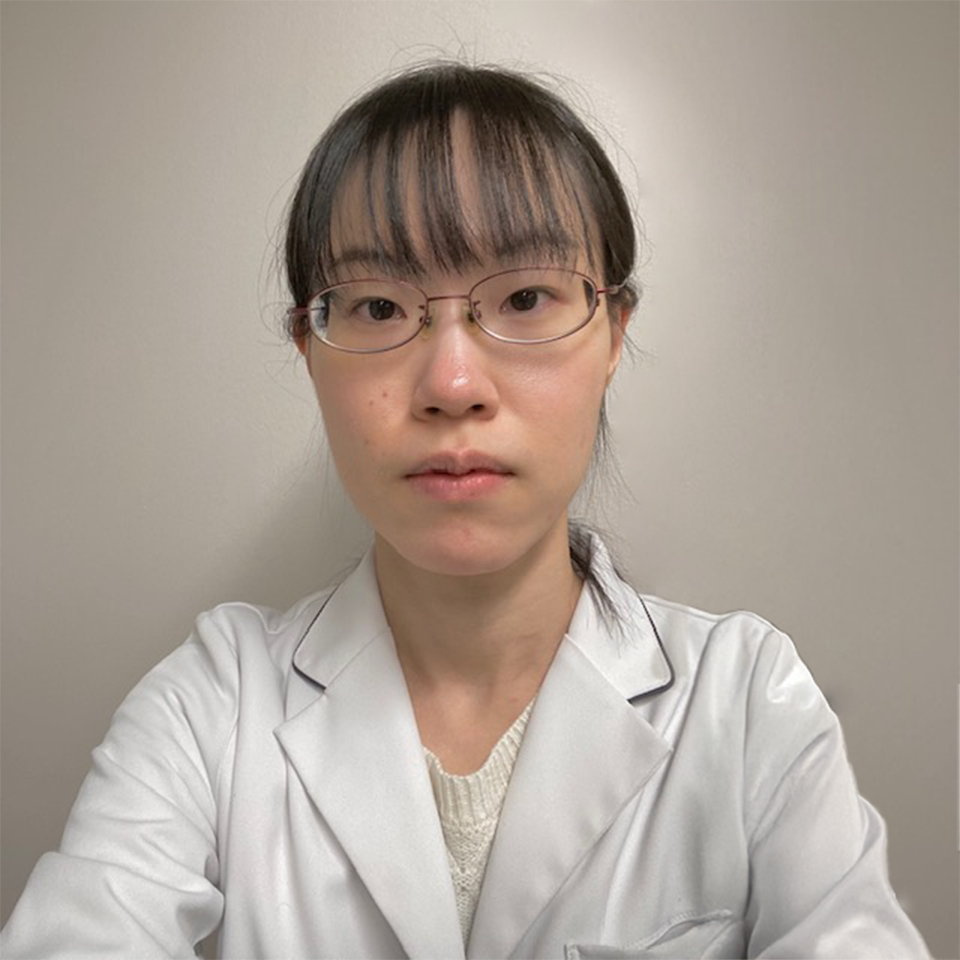

【答えてくれる先生】

谷口 桜先生/東北大学病院腫瘍内科

<経歴>

2008~2014年 東北大学医学部/

2014~2016年 岩手県立中央病院初期研修/

2016~2017年 岩手県立中央病院がん化学療法科後期研修/

2017~2021年 東北大学医学系研究科大学院博士課程/

2022年 仙台医療センター腫瘍内科/

2023年~ 東北大学病院腫瘍内科助教

<認定資格>

日本内科学会認定内科医、日本臨床腫瘍学会・がん薬物療法専門医、がん治療認定医

「腫瘍内科医」のインタビュー記事一覧

- 仁科先生/倉敷中央病院腫瘍内科主任部長

『39歳で消化器内科から転科! 大規模市中病院の腫瘍内科主任部長の働き方とは』 - 小栗先生/ファイザー株式会社オンコロジーメディカルアフェアーズ肺癌チーム部長

『メディカルドクター転身成功の秘訣を直撃!がんの専門家は製薬会社からの需要大』 - 西先生/川崎市立井田病院腫瘍内科部長・一般社団法人プラスケア代表理事

『腫瘍内科外来×訪問診療の”二刀流”で地域を支える腫瘍内科医インタビュー』

はじめに

母校の大学病院に入局

東北大学病院腫瘍内科で助教をしている谷口桜と申します。

東北大学腫瘍内科では、臨床と研究をしています。

私生活では、3年前に結婚。1歳の子どもの子育てと並行してキャリアを継続中です。

そんな大学病院腫瘍内科で働く女性医師の私。仕事内容だけでなく、ワークライフバランスが気になる方も多くいることでしょう。

腫瘍内科を検討中の方は、ぜひご覧ください。

腫瘍内科にいたるまでの経歴紹介

医学生時代、実習で腫瘍内科に興味を持つ

冒頭で軽くお話しましたが、まずは私が腫瘍内科医となり、現職に至るまでの経歴について、順を追ってお話しします。

腫瘍内科に興味を持ったきっかけは、医学生時代に東北大学病院腫瘍内科で受けた実習でした。実習前は、「腫瘍内科は進行がんの治療。なんとなく重苦しいかな」。正直なところ、このようなイメージを持っていました。

ところが、実際に腫瘍内科で実習をしてみたところ、イメージと全く違っていたのです。そこで働く先輩腫瘍内科医は、患者さんに寄り添い、信頼関係を育みながら、一緒に診療方針を決めていました。そんな姿を見て、「先輩みたいな腫瘍内科医になりたい」。そう思うようになりました。

卒業後、岩手県立中央病院で研修を受けました。同院腫瘍内科は、一人部長で小規模。しかしながら、OBが多く、コンサルで連携する医師も豊富。チームで一丸と働く様子を知れました。

後期研修を1年行った後の2017年、東北大学大学院に進みます。進学の理由は、かねてからがんの基礎研究に興味があって、大学院でしっかり勉強するためです。それと同時に同大学に入局。大学院では、2年目からがんの基礎研究に専念できました。

博士課程を修了したタイミングで、がん薬物療法専門医を取得し、2022年から仙台医療センター腫瘍内科に入職しました。

そして、その翌2023年から現在まで、東北大学病院腫瘍内科で助教を務めています。当院では、臨床だけでなく、研究活動にも携わっています。

次項では、私の現在の働き方・仕事内容・ワークライフバランスについて紹介します。

大学病院腫瘍内科助教の1週間の働き方を公開

50年以上の歴史を誇る東北大学病院の腫瘍内科

東北大学病院腫瘍内科は、1969年の開設。実に50年以上の歴史を誇ります。当科が有する化学療法センターは、全国の大学病院中で最大規模(31床、年間約15,000件の治療)。腫瘍内科はナンバー内科に所属しておらず、独立しています。また、専門医の育成にも注力しており、計38名の「がん薬物療法専門医」を輩出しています。

私は現在、当院腫瘍内科で臨床だけでなく、がんゲノム検査、遺伝子パネル検査などにも携わり、がんに関する遺伝子を網羅的に調べたり、希少がんの遺伝子変異を研究したりしています。それらの解説前に、まずは1週間のスケジュールをご覧ください。

■谷口先生の1週間のスケジュール

| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 6:00 | 起床 | 起床 | 起床 | 起床 | 起床 | ||

| 7:00 | 7:45医局到着、 リサーチミーティング |

休日 | 休日 | ||||

| 8:00 | 外勤 | 病院到着、 8:30全体カンファ |

抄読会 | 病院到着、 8:30全体カンファ |

病院到着、 8:30全体カンファ |

||

| 9:00 | 外来診療 | 外来診療 | 症例検討会 | 回診 | 回診 | ||

| 10:00 | ↓ | ↓ | 総回診 | 病棟診療 | 病棟診療 | ||

| 11:00 | ↓ | ↓ | 病棟カンファ | 病棟診療、 学生教育 |

病棟診療、 学生教育 |

||

| 12:00 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | ||

| 13:00 | 外来診療 | 外来診療 | 病棟診療 | 病棟診療 | 病棟診療 | ||

| 14:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||

| 15:00 | ↓ | ↓ | 研究、 臨床試験など |

研究、 臨床試験など |

↓ | ||

| 16:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 研究、 臨床試験など |

||

| 17:00 | 移動 | ↓ | ゲノムカンファ | ↓ | ↓ | ||

| 18:00 | 大学入院患者の経過確認 | 研究 | 診療カンファ | ↓ | 当直 | ||

| 19:00 | 帰宅 | 帰宅 | 帰宅 | 帰宅 |

出勤・退勤時間と当直・時間外オンコールは?

土曜日・日曜日の週休2日制。出勤時間は毎朝8時ごろで、退勤時間は午後5時~6時頃です。当直・時間外オンコールの当番は、両方合わせて月3回程度。当番日はシフト制で、土日当番もあります。当直明けの勤務については、平日は当直明けもそのまま通常勤務。土日は、当直明けの午前中に帰っています。当直は腫瘍内科のみを担当しているため、比較的落ち着いているように思います。

外来は?

外来は月曜日と火曜日の週2回です。月曜日は仙台医療センターの外来を受け持っており、化学療法と病状説明をしています。こちらでは、1日に10人前後を診療しています。

火曜日は当院の外来です。化学療法と病状説明に加え、ゲノム外来も一緒になって行います。当院外来では1日15人前後を診療します。

臨床と研究の割合

当科では、主治医として患者さんを持ちつつ、病棟管理の当番も設けています。当番が入っていない時間に研究を行う体制となっています。臨床と研究の割合は、週によっても異なるのですが、だいたい半分半分の状況です。

看取りの立ち合いは?

当院は緩和ケア病棟も充実しています。緩和ケア病棟では、患者さんはもちろん、ご家族の方がゆっくりと過ごせる設備が整っています。私たち腫瘍内科の主治医が看取ることもあるのですが、緩和ケア所属の医師が看取ることができます。

さらには、患者さんが希望すればご自宅で最期の時間を過ごせます。在宅をご希望の方には、その過程のマネジメントを担当しています。

薬品説明会とは?

腫瘍内科では、週1回は必ず製薬会社の薬品説明会が入っています。タイミングが合えば参加していますが、子どもの保育園のお迎えがあっていけない日もあります。薬品説明会の実施頻度は診療科によって異なります。腫瘍内科は比較的多い方かもしれません。

学会参加は可能?

私は年1~2回、学会に参加しています。臨床業務との兼ね合いから、この回数なのですが、他の先生方は3~4回参加されています。近年、オンラインで気軽に学会に参加できるようになっていますし、録画配信も視聴できます。今後、オンラインでもいいので、よりたくさん学会に参加できたらと考えています。

ずばり、国立大学系大学病院腫瘍内科のワークライフバランスは?

私は院内の保育園に1歳の子どもを預けています。いつも午後6時に職場を後にし、お迎えにいっています。7時には帰宅しています。夜や週末は、子どもを含め、家族でしっかり時間を共有し、コミュニケーションをとっています。子育てをしながらでも、英語筆頭著者の論文を仕上げることできました。

腫瘍内科は手術や手技のある診療科に比べると緊急で呼ばれる回数が少なめ。他科との比較という意味では、プライベートを取りやすい診療科ではないでしょうか。

ちなみに私が医学生時代には、3人を子育てしながら、バリバリ活躍していた先輩の女性腫瘍内科医がいました。子育てと腫瘍内科の業務の両立がやりやすい診療科だと思います。子育てを充実させたい女性医師は、ご検討いただきたいですね。

家族と過ごす時間をつくりやすい

「市中病院」or「大学病院」

双方を経験して感じた違い、特徴は?

市中病院は地域に根差したがん診療が中心

私は市中病院と大学病院の両方の腫瘍内科で過ごしました。私が経験した範囲内で、それぞれの特徴をお伝えします。まず市中病院です。私が経験した市中病院では、遠方の患者さんは少なく、近隣にお住まいのがん患者の診療が中心でした。そのぶん、患者さんとの距離感は近めで、多職種と連携の上、患者さんの生活背景、特性、土地柄を考慮し、きめ細やかな診療に重きを置いていました。大学よりも病院の規模が小さい分、他科の医師との垣根が低く相談しやすい傾向があります。

なお、がん薬物療法専門医の資格取得は、必要な経験症例を工夫すれば市中病院でも可能です。

研究が充実!希少がんや難症例の経験も積める大学病院

大学病院で実際に働いてみて、研究や臨床試験を行うための、環境の充実ぶりには満足できています。なので、臨床試験のマネジメント能力を伸ばしたい先生は、環境的に大学病院が向いていると思います。

また、大学病院には医師の他、臨床に出ない研究メインの大学院生、技術補佐員、臨床研究コーディネーターなど立場と役割が違う方々も在籍。こういったメンバーと働けることも、大学病院の特徴です。それに、希少がんや複雑な症例も、大学病院に集まりやすくなっています。この点も大学病院の特徴だといえます。

研究していることは?

「エピジェネティック異常と腫瘍」 を研究し続けたい

大学院時代から現在まで一貫して「エピジェネティック異常と腫瘍」に興味があります。この研究テーマは、さまざまな研究機関で注目を集めていますが、まだ治療応用は実現しておらず、発展途上の段階です。今後、さらに進歩と広がりを見せ、臨床応用に向かうはずです。私も研究の内側に入り、貢献したいと考えています。

現在の研究環境は?

大学院時代の基礎研究では、細胞培養や核酸実験などを行っていました。現在も当院腫瘍内科では、臨床と並行しながらマウス実験をしている先輩医師がいます。私は臨床がまだ落ち着いていないので、このような基礎研究はセーブしています。ただ、設備と制度的には希望を出せば実現できる環境です。

なお、当科では臨床試験に積極的に参加しており、新薬や新しい治療法の介入、またはそれらのデータを収集しています。それぞれの案件に責任医師が任命されています。私は責任医師を受け持ち始めたところです。今後さらに経験を積んでいきたいと考えています。

大学病院の臨床と研究の相乗効果とは?

大学病院の腫瘍内科医は、研究と臨床を並行。臨床では急変などの緊急対応があるため、なかなか研究に専念はできません。しかしこれは、悪いことばかりではありません。臨床では、患者さんから直接ニーズを伺えますし、実際診療することで、課題を深く理解できます。それに、「ありがとう」「うれしい」など感謝の声を直接聞けることで、研究を続けるモチベーションにもなっています。

逆に、研究の知識・スキルが臨床に活きることもあります。研究では、複雑なデータの分析や、仮説の検証を行うため、自然と論理的思考力・問題解決能力に磨きがかかります。これらの能力は、臨床において、患者さんに最善の治療法を導くために欠かせません。臨床だけ、研究だけでは培うのが難しい能力もあって、双方に相乗効果を与えあっています。このことは、ぜひみなさんに知っていただきたいと思います。

腫瘍内科の研究の見通しとやりがい

近年、免疫療法や分子標的治療などの新しい治療法が次々と登場し、活発化しています。従来の治療法では難しい症例でも、残された時間が飛躍的に延びたり、希望が見えたりと、明るい兆しが見えています。

さらには、ゲノム医療やプレシジョンメディシンも進展を見せています。患者さんに合った最適な治療を提供できる機会もあって、そのことにはやりがいを覚えます。また、研究の成果が、実際の臨床に応用されることも珍しくありません。このようなケースでは、患者さんの治療に貢献できていることを実感します。

腫瘍内科を目指す後輩たちへ

患者さんのライフイベントに寄り添える

私は医師歴10年。まだまだ未熟者ですが、患者さんががんと診断されてショックを受け、病気を受け入れるまでの過程をすぐそばで何度もサポートさせていただきました。その経験から、押し付けず、傾聴しながら見守ることの重要さをあらためて知りました。

患者さんによっては、3年、5年と長い期間をご一緒します。当然ながら、患者さんご自身とご家族のライフイベントも、診療と合わせて考えなければなりません。人生の節目を一緒に寄り添い、考える機会が多いのが腫瘍内科の特徴です。腫瘍内科は、扱う病気のほとんどが進行がんです。腫瘍内科における大きな診療目的は、延命にあります。患者さんは、いずれお亡くなりになりますが、診療を受けてよかったと思っていただけるよう尽力しています。一つ一つの経験が、かけがえのないものですよ。

次々と登場する抗がん剤との向き合い方と知識のアップデート方法

腫瘍内科は、新しい抗がん剤の開発や治療法に関与します。また、基礎医学や分子生物学との結びつきも強く、最新の科学的知見を臨床に応用しています。

そのため、知識を常にアップデートしないと、取り残されてしまいます。学会だけでなく、講演会、セミナーにも積極的に参加する必要があります。それ以外にも、製薬会社の方々と直接ディスカッションしたり、論文をチェックしたり、情報収集は日々心がけています。

印象的だった症例

今後もがん患者さんは増えていくでしょう。私自身、一人でも多くのがん患者さんに貢献したいと思います。

印象的だった症例を一つ紹介します。あるとき、かなり進行した大腸がんの患者さんを受け持ちました。その患者さんは、通常では抗がん剤の使用が難しいほど深刻な容体でした。遺伝子検査を行ったところ、免疫療法の効果が期待できるMSI陽性だと判明。それは、MSI陽性者への免疫療法が適用になったばかりのタイミングでした。早速、免疫療法を行うと、著効を示しました。予想をはるかに上回って、長期の生存に成功したのです。これは、免疫療法の進化がもたらした、劇的な症例でした。

腫瘍内科に向いているのはどんな人?

がん患者さんは、痛み、仕事、家庭、金銭面など、さまざまな局面でつらさを抱えています。患者さんに寄り添い、それぞれの状況に共感できる先生が向いていると思います。当院腫瘍内科の雰囲気としては、みなさん思いやりを持っていて、科全体に温かみを感じます。診療も、主軸はチーム医療となっています。それを円滑にするためにも、協力関係が強く、コミュニケーションを重視しています。腫瘍内科医は、最新の研究や治療法に興味を持つ方が多いので、知識を共有し合えるコミュニケーション力も大切です。

女性の腫瘍内科医は多い?

現在、当院腫瘍内科に在籍している女性は、私ともう1名となっています。私たち以外にも、医局内の関連病院や、在宅緩和医(がん薬物療法専門医)として働いている女性医師は複数名いて、決して女性医師が少ないわけではありません。

女性ならではの視点が、患者さんの力になることもあります。がん患者さんの中には、15~39歳のAYA世代の女性もいます。がんと向き合いながら、ご自身やご家族の進学、結婚、出産のライフイベントを迎えます。その際、同じ女性の腫瘍内科医だと、心境、心配事を打ち明けやすいように思います。診療方針を決める際、患者さんにとっても安心なはずです。

もちろん、性別や世代が異なっても患者さんには寄り添えます。

腫瘍内科を目指す後輩たちへ

内科である程度の経験があれば、腫瘍内科で力を発揮できると思います。

がんは全身疾患です。がん患者さんは、さまざまなところで多発的に、症状や疾患を抱えています。そのような症状・疾患に対処するためには、基本的な初期対応や救急対応力が欠かせません。どの科でもいいので、その2つの能力を重点的に磨いておいた方がいいかもしれませんね。

私自身、腫瘍内科医のキャリアを積み重ねながら子育てをすることができています。女性でも働きやすいので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。

■日本臨床腫瘍学会のウェブサイト:https://www.jsmo.or.jp/

■日本臨床腫瘍学会認定研修施設一覧:https://www.jsmo.or.jp/authorize/doc/sisetsu.pdf

■日本臨床腫瘍学会専門医名簿:https://www.jsmo.or.jp/public/specialists-lists/

「腫瘍内科医」のインタビュー記事一覧

仁科先生/倉敷中央病院腫瘍内科主任部長

『39歳で消化器内科から転科! 大規模市中病院の腫瘍内科主任部長の働き方とは』

仁科先生の記事を見る▶

小栗先生/ファイザー株式会社オンコロジーメディカルアフェアーズ肺癌チーム部長

『メディカルドクター転身成功の秘訣を直撃!がんの専門家は製薬会社からの需要大』

小栗先生の記事を見る▶

西先生/川崎市立井田病院腫瘍内科部長・一般社団法人プラスケア代表理事

『腫瘍内科外来×訪問診療の”二刀流”で地域を支える腫瘍内科医インタビュー』

西先生の記事を見る▶