こんにちは。「医学英語カフェ」にようこそ!

ここは「コーヒー1杯分」の時間で、医学英語にまつわる話を気軽に楽しんでいただくコーナーです。

本日のテーマは「実践的な医学英語の学び方」です。

国際標準の医療を日本に普及させることを目指し、医学教育の国際化や米国での実習支援・病院支援・啓発活動などを行っている一般社団法人 JrSr(ジュニアシニア)に、先日下記のような質問が届きました。

「低学年の医学生です。受験で英語はどちらかといえば得意な方でしたが、大学に入って英語を使う機会もなく、伸びている気がしません。いずれ臨床留学もしたいのですが、これから医学英語をどう学んでいけばいいですか?」

この質問者の方と同じように感じている医学生は、きっと全国に数多くいらっしゃることでしょう。

そこで新年度最初の「医学英語カフェ」では、この質問に回答すべく、「実践的な医学英語の学び方」をご紹介したいと思います。

外発的動機を活用しよう!

「英語を使えるようになりたいですか?」と聞かれたら、おそらくほぼ全ての医学生が「はい!」と答えると思いますが、「そのためには相当量の努力が必要となりますよ」という現実を突きつけられると、多くの方が「そこまでして使えるようになりたいとは思わない」と感じることでしょう。

英語学習や筋トレのように何かを継続するためには、強い「動機」motivation が必要となります。

このうち興味や関心、自己成長など内面的な要因から生じる動機を「内発的動機」intrinsic motivation と呼び、報酬や評価、罰則など外部からの刺激によって生じる動機を「外発的動機」extrinsic motivation と呼びます。

全国には82の医学部があり、それぞれの医学部にはこの intrinsic motivation によって「医学英語を学ぼう!」と努力を継続できる医学生が一定数います。海外で活躍されている日本人医師の多くは、この intrinsic motivation によって「日本にいながら医学英語を身につける」という困難な目標を達成されています。

もちろん、このような intrinsic motivation によって英語を身につけることができるという医学生は極めて少数であり、大多数の医学生は extrinsic motivation がないと英語や医学英語を身につけるための努力を継続できない、というのが現実です。

ただ extrinsic motivation がきっかけとなって自己効力感が高まり、その結果として intrinsic motivation に繋がるという motivation enhancement effect という現象も知られています。

もし自分の医学部において「周囲に英語や留学に興味を持つ学生が少ない」「身近に海外で活躍するロールモデルとなる先輩がいない」と感じるならば、先述した「一般社団法人 JrSr」や、留学や国際的な活動に興味を持つ医学生が数多く交流している「チームWADA」などの団体の活動に参加してみると良いでしょう。また、こちらで詳しく紹介している米国医療を学ぶ短期留学プログラムである VIA Exploring Health Care (EHC) などの留学プログラムに参加することもお勧めです。

もちろん一時的に周囲から刺激を受けたとしても、英語の習得には「継続した学習」が必要になります。そのため「年に少なくとも1回は英語のイベントを計画する」ということを実践してください。そうすることで1年の残りの時間は強制的に「その英語のイベントを乗り切るための準備をする」ことになります。

intrinsic motivation によって「自分は英語や医学英語を学びたいから学ぶ」と感じている方も、日本で英語の練習を継続するには extrinsic motivation が必要不可欠です。ですから「英語を使わなければならない状況」を自分から作り出し、extrinsic motivation を活用することをまずは心がけてください。

「短期の合理より長期の合理が大事」だと思えるものに投資しよう!

私が教鞭を取っている国際医療福祉大学医学部(IUHW)では、こちらの動画で示しているように「医学を英語で学ぶ」という教育方針を持っています。

この方針に関しては2017年の開学当初から、「母国語で医学を学ぶ方がはるかに効率的だ」「医学の教育は日本語で行い、医学英語の教育は医学教育とは別に行えば良い」等の批判が数多くありました。しかし我々は「実践的な英語を使える医師を育てるためには、医学を英語で学ぶのが最も効率的だ」という信念を持ち、開学当初から「医学を英語で学ぶ」という教育方針を貫いてきました。

独立研究者・著作家・パブリックスピーカーとして著名な山口周氏は、「短期の合理より長期の合理が大事」と述べています。

「優れた戦略とはしばしば「短期的に見ると不合理に見えるのに、長期的に見ると合理的」であり「部分で見ると不合理に見えるのに、全体で見ると合理的」なわけですが、これは人生の経営戦略=ライフ・マネジメント・ストラテジーについても同様に言えることなのです。(山口周)」

日本の医学生が「医学を英語で学ぶ」ことは、短期的に見ると確かに不合理に見えます。しかし医学という科学は英語で議論され、その概念や用語も英語で生まれています。ですから長期的に見ると、この「医学を英語で学ぶ」という学習戦略は非常に合理的なものになると我々は考えています。

実際にこちらの動画の冒頭で、IUHW の学生が「私は(医学を英語で学ぶことは)一番効率的なんじゃないかと思っている」と感想を述べています。また私自身、医学英語の教科書としては First Aid for the USMLE Step 1 が最適であると考えているのですが、実際にこれを医学英語の授業で使用している医学部はほとんどありません。しかしこちらの動画で学生たちが話しているように、この First Aid で使われている医学用語や mnemonics「語呂合わせ」などを使った学習は、「長期的に見ると合理的」であるという結果に繋がっているのです。

医学英語や一般英語の学習には気の遠くなるような長い時間が必要です。単語帳などを使えば短時間で効率的に学べるような気がしますが、実践的な医学英語をそのような勉強方法で身につけることはできません。

私自身、若い頃にはたくさんの海外文学を読んだり、海外の映画を観る経験を重ねました。その中で「何の役にも立たなさそうな英語表現」や「何の役にも立たなさそうな英語圏の知識」を身につけていきました。

USMLE や OET は多くの医学生・医師が受験するので、それらを通して得られる知識だけでは差別化はされません。しかし「短期的に見ると不合理に見えるのに、長期的に見ると合理的」だと自分が思えるものに投資をしておけば、それらは他人には簡単に真似のできない財産となり、結果として自分自身の差別化に繋がります。

英語の「発音」も「短期的に見ると不合理に見えるのに、長期的に見ると合理的」なものとして挙げられます。海外で活躍されている日本人医師の方にも「英語の発音なんて気にしなくていい!」と豪語されている方もいらっしゃいますが、自分で正しく発音できないものは聴き取ることもできないので、正しい発音を身につけることはとても重要です。

「短期的に見て合理的なもの」ばかりを追い求めている方にとって、英語の magnesium や ammonia の正しい発音はどうでも良いものと考えられるでしょう。しかしこういったことを一つ一つ楽しみながら身につけていくことが「長期的に見て合理的なもの」の習得に繋がるのです。

2025年3月に発表された第119回医師国家試験合格率において、IUHW は新卒・既卒共に100%を達成しました。同時に学生たちが各学年で受験している TOEFL ITP でも全国トップの成績を出しています。どちらも「短期的に見ると不合理に見えるのに、長期的に見ると合理的」だと我々が信じるものに時間と労力を投資してきた結果だと考えています。

繰り返しになりますが、医学英語や一般英語の学習には気の遠くなるような長い時間が必要です。そのためには皆さん自身が考える「短期的に見ると不合理に見えるのに、長期的に見ると合理的」だと思えるものに時間や労力を投資することをお勧めします。そこで皆さんが築いたものが、将来皆さん自身の差別化に繋がる財産となることでしょう。

各学年で身につける医学英語を意識しよう!

ではここから実践的な医学英語をどのようにして身につけていけばいいか、もう少し具体的にお話ししていきましょう。

Menu 61「新学期から始める医学英語の学び方」で詳しく説明していますが、医学部に入学してから卒業するまで、それぞれの時期に学ぶべき医学英語は下記の通りです。

- • 一般教養を学ぶ時期:自分のロールモデルを英語で学ぶ

- • 基礎医学を学ぶ時期:基礎医学を First Aid と Ninja Nerd などの動画で学ぶ

- • 臨床医学を学ぶ時期:臨床医学を First Aid と患者目線の動画で学ぶ

- • Pre-CC OSCE の準備をする時期:Pre-CC OSCE を Geeky Medics などで学ぶ

- • 研究室配属の時期:実践を通して Academic English Skills を学ぶ

- • 臨床実習の時期:Post-CC OSCE を英語でもできるように準備する

- • 海外臨床実習の時期:勇気を持って海外臨床実習に参加する

質問者の方のように将来は臨床留学を考えているのならば、数ある医学英語のスキルの中でも「医療面接」「症例報告」「カルテ記載」の3つを優先する必要があります。

この中でも「症例報告(プレゼンテーション)」のスキルは、英語圏での臨床留学において最も重要視されるスキルです。次回 Menu 74 では「英語での症例プレゼンテーション:実践編」として、英語圏の医療現場で高く評価される summary の作り方などを具体的にご紹介しますので、こちらも併せてご活用ください。

医学英語の「型」を身につけよう!

実践的な医学英語を身につけるためには、当然ですが「医療面接」「症例報告」「カルテ記載」などを実践することが必要となります。ただそこで大切なのは「自分で英語表現を考えるのではなく、英語圏で実際に使われている英語表現を型として身につける」ということなのです。

何らかの痛みを主訴とする患者さんが受診した場合、こちらにあるような質問表現を「型」としてしっかりと身につけましょう。この他にも様々な医療現場で使われる医療英会話の「型」もこちらで数多くご紹介していますので、是非活用してみてください。

また「症例報告」や「カルテ記載」でも同様に「英語圏で実際に使われている英語表現を型として身につける」ことが重要です。どちらも First Aid for the USMLE Step 2 CS という参考書に掲載されている Patient Notes が有効ですので、是非ご活用ください。

近年では動画から「英語圏で実際に使われている英語表現を型として身につける」ことも有効です。特に英語圏の医療面接で実際に使われている英語表現を学ぶためには、英国 BBC が提供する GPs: Behind the Closed Doors という YouTube channel がとても役に立ちます。正確な字幕も用意されていますので、英国の General Practitioners (GPs) が実際の診療でどのような英語表現を使っているのかを学ぶことができます。そこで学んだ英語表現も是非「型」として身につけていきましょう。

Active recall を意識しよう!

こういった「型」の表現や英語での医学用語を覚える際に、日本の医学生の多くがテキストに線を引いたり、テキストを読み直すという方法を取るのですが、認知科学的にはこれらの学習方法はあまり効果的ではありません。

これらの一般的な学習方法に対し、より学習効果が高い学習方法として知られているのが active recall「覚えたことを自分の力で思い出す練習を通して、記憶を強化する学習法」です。この active recall は記憶の強化だけでなく、忘却を遅くすることにも役立つことが証明されており、私の授業でも “Can you remember the common signs and symptoms of Parkinson’s disease? Talk about them with the people around you.” のように多用しています。

先ほどもご紹介したこちらの動画の冒頭でも、IUHW の学生がこの active recall の学習効果について言及しています。

2025年3月22日 & 23日に本学赤坂キャンパスにて開催された本学乃木坂スクール「米国臨床留学のための臨床英語 2日間集中トレーニング」に、IUHW の学生16名が教育スタッフとして参加したのですが、その中でスタッフの1人として参加した IUHW 学生の上野城一郎さんは、「他大学の学生さんたちは、知識はあっても効果的に質問を重ねていく方に苦労している方もいました。その点私たちは医学知識を得る前から(active recall によって)アウトプットを重ねているので、大きなアドバンテージなのだと感じました。」と感想を述べています。

最初から「医学を英語で学ぶ」ということは困難に感じる方も、「学んだ医学の内容を英語で説明する」ということなら ChatGPT などの助けを借りて挑戦できるはずです。実践的な医学英語を身につける上でも、是非この active recall という学習方法を取り入れてくださいね。

「話す力は度胸の産物」だが、「書く力は教育の産物」と知るべし!

私が医学英語を指導する際によく紹介する心構えとして “Fake it till you make it!” というものがあります。(私の講義や授業に参加したことのある人なら必ず1度は聞いたことのある表現です。)英語を話す力を身につけるには、この「話せるようになるまで話せるフリをする」という心構えが大切です。その意味では「話す力の習得は度胸の産物」と言えるのです。

一方で「書く力」の習得はそういうわけにはいきません。英語圏で長く活躍されている日本人医師の発表スライドの中に、たくさんの typos「誤字」や grammar mistakes などを見ることは決して少なくありません。

このような「書く力」を身につける上で重要になるのが「厳格な英語の先生」の存在です。「話す力」と違って、「書く力」の向上には正しい academic English を厳しく指導してくれる先生が必要となります。そのような教育を受けずに海外に出てしまうと、いつまでも間違いだらけの英文を書くということに繋がってしまいます。そしてそういう間違いだらけの英文は「この人はきちんとした教育を受けてこなかったんだな」という印象を与えてしまうのです。そういう意味では「書く力は教育の産物」と言えるのです。

もちろん「自分の医学部にはそのような英語の先生はいない」「厳格な英語の先生はいるけど、学生個人の英文添削はしてもらえない」という方もいると思います。そういった方でも今では ChatGPT や grammarly のような AI に「厳格な英語の先生」を代用してもらうことが可能です。Menu 70 に「ChatGPT を使った英語医学論文の書き方」をまとめておきましたので、こちらを参考にして「書く力」を身につけてくださいね。

医学英語の試験としては OET 合格を目標にしよう!

日本では試験で測定される能力による選抜が大きな意味を持っているためか、「試験で高い点数を取ること」が過剰に高く評価されていると感じています。他の国では「自分には実際に使える能力が備わっているのだが、筆記試験や実技試験という試験が苦手なので、試験では自分の実力を正しく評価できない」と開き直って考える人がある程度いるのですが、日本にはそのように考える人が極端に少ないと感じています。

英語学修の本来の目的は、「実際に使える英語力を身につけること」のはずです。そしてこの「実際に使える英語力」があれば、「英語試験に特別な対策をしなくても一定以上の点数は取れる」と考えることができます。もちろん英語試験でも高得点を取らなければならない場合、試験前にはそれなりの「練習」が必要ではありますが、英語試験対策はあくまでも「英語試験本番で実力を発揮するための練習」に過ぎず、それ自体が英語学修になるべきではありません。そうしないと「英語試験で高い点数を取ってから、実際に使える英語力を身につける」という作業が新たに必要になるからです。

ですから英語試験対策を考える際には、「実際に使える英語力を身につけること」を優先し、その後でそれぞれの試験に対して「試験本番で実力を発揮するための練習をする」という順番で行動することが重要になるのです。

ただそうは言っても「実践的な医学英語の能力を測る試験」として、どんなものがあるのかと興味のある学生さんも多いと思います。

多くの医学生が「医学英語の試験として USMLE Step 1 を受けよう!」と考えがちですが、USMLE は Step 1 も Step 2 CK も「医学の知識を英語で問う試験」であり、医学英語の能力を測る試験ではありません。

これを読んでいる医学生の方で「実践的な医学英語の能力を測る試験を受験したい!」と考えている方がいるのであれば、それは USMLE ではなく、Occupational English Test (OET) となります。この試験対策の詳細は Menu 41「医学生の OET 対策」と Menu 68「OET の Writing & Speaking 対策」にまとめておきましたので、これらも是非ご活用ください。

さて、そろそろカップのコーヒーも残りわずかです。最後に今回ご紹介した「実践的な医学英語の学び方」の要点をもう一度まとめておきます。

- • 外発的動機を活用しよう!

- • 「短期の合理より長期の合理が大事」だと思うものに投資しよう!

- • 各学年で身につける医学英語を意識しよう!

- • 医学英語の「型」を身につけよう!

- • Active Recall を意識しよう!

- • 「話す力は度胸の産物」だが、「書く力は教育の産物」と知るべし!

- • 医学英語の試験としては OET 合格を目標にしよう!

では、またのご来店をお待ちしております。

「Dr. 押味の医学英語カフェ」では、読者の皆さまがこの連載で取り上げてほしい医学英語のトピックを募集しています。こちらのリンクよりお送りください。

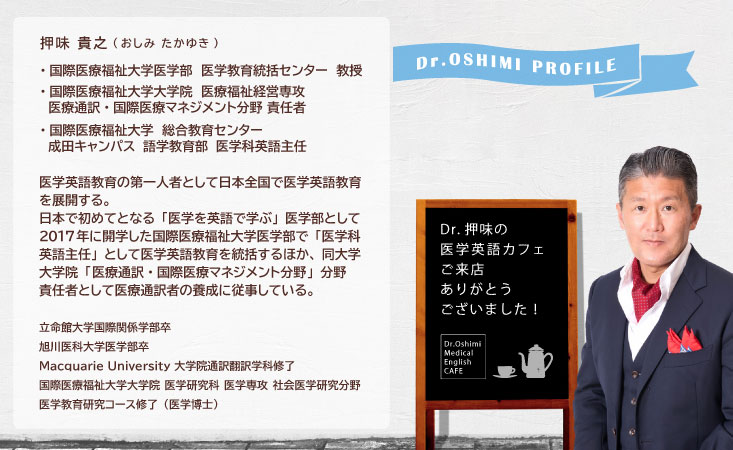

国際医療福祉大学医学部 医学教育統括センター 教授

押味 貴之